Wenn Sie sich als medizinischer Laie, aber gesundheitsinteressierter Mensch für Epigenetik interessieren, gibt es eine Reihe von grundlegenden Begriffen, die Ihnen helfen können, populärwissenschaftliche Artikel, Studienzusammenfassungen oder Diskussionen besser zu verstehen. Nachfolgend eine verständlich erklärte Liste zentraler Begriffe:

Wenn Sie sich als medizinischer Laie, aber gesundheitsinteressierter Mensch für Epigenetik interessieren, gibt es eine Reihe von grundlegenden Begriffen, die Ihnen helfen können, populärwissenschaftliche Artikel, Studienzusammenfassungen oder Diskussionen besser zu verstehen. Nachfolgend eine verständlich erklärte Liste zentraler Begriffe:

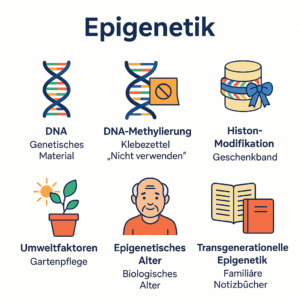

Grundlagen der Genetik und Epigenetik

Die DNA ist das Trägermolekül unserer Erbinformation. Sie enthält gewissermaßen die Bauanleitung für unseren Körper. Innerhalb dieser DNA liegen Gene – funktionelle Abschnitte, die unter anderem für die Herstellung von Proteinen zuständig sind. Ob ein Gen „angeschaltet“ ist und ein Protein produziert wird, bezeichnet man als Genexpression.

Epigenetik beschäftigt sich mit der Frage, wie diese Genexpression reguliert wird, ohne dass sich die eigentliche Sequenz der DNA verändert. Sie untersucht also die molekularen Schalter, mit denen Zellen bestimmen, welche Teile des genetischen Programms sie aktivieren – und welche sie stilllegen.

Mechanismen epigenetischer Regulation

Zu den zentralen Mechanismen zählen die DNA-Methylierung, bei der Methylgruppen an bestimmten Stellen der DNA angelagert werden und häufig zur Inaktivierung von Genen führen. Eine weitere Ebene ist die sogenannte Histon-Modifikation: DNA ist um Eiweißkomplexe, die Histone, gewickelt. Durch chemische Veränderungen an diesen Histonen kann beeinflusst werden, wie zugänglich ein Gen ist – ob es also abgelesen werden kann oder nicht.

Die DNA und die sie strukturierenden Proteine bilden gemeinsam das sogenannte Chromatin. Je nach dessen Dichte variiert die Aktivierbarkeit der enthaltenen Gene. All diese Veränderungen werden durch sogenannte epigenetische Marker sichtbar gemacht – molekulare „Etiketten“, die als Schaltstellen dienen.

Gesundheitliche Relevanz

Epigenetische Prozesse stehen in engem Zusammenhang mit Umwelteinflüssen. Faktoren wie Ernährung, psychischer Stress, körperliche Aktivität oder Schadstoffe können die epigenetische Regulation beeinflussen – oft mit langfristigen gesundheitlichen Konsequenzen. Anders als genetische Mutationen sind viele epigenetische Veränderungen jedoch reversibel.

Besonders relevant ist dies bei der sogenannten epigenetischen Prägung. Hierbei sind bestimmte Gene von vornherein stillgelegt, abhängig davon, ob sie von der Mutter oder dem Vater vererbt wurden – ein Phänomen, das für die Entwicklung und Krankheitsanfälligkeit bedeutsam ist. Auch das biologische Alter lässt sich über epigenetische Marker erfassen, was Aussagen über den Zustand des Körpers erlaubt, die über das chronologische Alter hinausgehen.

Medizinische Bedeutung

Die Möglichkeit, epigenetische Veränderungen gezielt zu beeinflussen, wird zunehmend therapeutisch genutzt – etwa in der Krebsbehandlung. Hier kommen sogenannte epigenetische Therapien zum Einsatz, die krankhafte Genregulationsmuster korrigieren sollen. Auch als diagnostische Werkzeuge gewinnen epigenetische Marker an Bedeutung, beispielsweise als Frühindikatoren für bestimmte Erkrankungen.

Ein weiterer Forschungszweig beschäftigt sich mit der transgenerationalen Epigenetik. Dabei geht es um die Frage, inwieweit epigenetische Veränderungen – etwa durch Mangelernährung oder Traumata – an nachfolgende Generationen weitergegeben werden können. Erste Studien zeigen, dass die Erfahrungen früherer Generationen durchaus Spuren im Erbgut ihrer Nachkommen hinterlassen können – nicht in Form veränderter Gene, sondern durch ihre Steuerung.

Veranschaulichung durch Metaphern

Um die abstrakten Prozesse greifbarer zu machen, lassen sich epigenetische Vorgänge mit einfachen Bildern vergleichen:

Um die abstrakten Prozesse greifbarer zu machen, lassen sich epigenetische Vorgänge mit einfachen Bildern vergleichen:

-

DNA als Kochbuch: Die Erbinformation gleicht einem Rezeptbuch. Jedes Gen ist ein Rezept. Die Epigenetik entscheidet, welche dieser Rezepte überhaupt verwendet werden – manche werden nie aufgeschlagen, andere regelmäßig.

-

DNA-Methylierung als Klebezettel: Stellen Sie sich einen Zettel mit der Aufschrift „Heute nicht kochen“ auf einem Rezept vor – genauso blockiert die Methylgruppe ein Gen.

-

Histon-Modifikation als Geschenkband: Die DNA ist um Proteine gewickelt wie ein Geschenkband um ein Päckchen. Je fester die Wicklung, desto schwerer lässt sich der Inhalt (also das Gen) erreichen.

-

Epigenetische Gartenpflege: Das Genom ist wie ein Garten. Gene sind die Samen – aber ob sie gedeihen, hängt von Licht, Wasser, Nährstoffen ab. Lebensstil und Umwelt spielen dabei die Rolle des Gärtners.

-

Epigenetisches Alter als biologischer Verschleißmesser: Zwei Menschen können gleich alt sein – aber ihr biologisches Alter, messbar über epigenetische Marker, verrät, wie „gebraucht“ ihr Körper tatsächlich ist.

-

Familiäre Notizbücher: Erfahrungen früherer Generationen – wie Hunger, Stress oder Traumata – hinterlassen mitunter Anmerkungen im „Notizbuch“ der Gene. Diese können noch bei Kindern oder Enkeln lesbar sein, quasi eine „Generationenbürde“.

Hier noch ein Artikel zum Thema: Epigenetik – Methylierung